日本政府が5年で1兆円投資する「リスキリング」。

あなたの仕事に起きることは?

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会では、神奈川県内の自治体職員様方に「デジタルリスキリング」の支援を行います。

デジタルリスキリングは、令和4年10月5日、DX人材へのニーズにも対応できる「学び」という意味で、岸田首相の所信表明演説で5年で1兆円の投資が発表され、いま、注目を集めています。

私たち公益社団法人かながわ福祉サービス振興会では、私たちの連携体制を活かし、企業と連携し、神奈川県の自治体の職員の皆様方らに「リスキリングの機会」のイベントを準備をしております。

なお、今年度中の取り組みは主に神奈川県内自治体職員向けの説明会やセミナーを予定しております。メディア取材や、自治体以外の見学のご希望がございましたら、お申し出ください。

■ 当振興会とリスキリング

平成9年の設立から25年の間、行政、企業、福祉事業所、県民の連携の場をつくってきた当法人の「連携できる土壌」で、リスキリングのイベントを行います。

当法人は、自治体や企業、施設、県民の皆様と社会福祉の前進に取り組んでまいりました。

また、事業に協力いただいている法人会員は約200社、さらには県内では全市町村が会員として参加するなど、他県に類を見ない連携体制による事業展開をも試みる法人です。

これまで、「人々が安心して暮らすことのできる社会づくり」の一助となるべく、福祉のサービスを受ける側はもちろん、福祉のサービスを提供する側にとっても充実した環境を実現すべく、様々な事業や提言を行ってまいりました。 その間に、「福祉の現場と行政」「企業の開発者とユーザー」など、異なる立場の人と人の「協働」「連携」をきっかけに生まれた視点からの提言や課題解決策の実践に取り組んでまいりました。 少子高齢化がますます進む中、福祉サービスの充実は社会的な課題の一つです。しかし、働き手の不足、DX人材の不足、増大する事務に対して、これまでのアプローチだけでは解決できないことは確かです。

いま、現代に働く私たちにとっては、「リスキリング」は、社会の多くの問題の解決策のひとつとされています。それは、行政の職員の方をはじめ、企業の社員、施設の職員と、立場を超えた共通事項と言えます。

当法人の支援するリスキリングは、取り入れやすい「ノーコード、ローコードのツール」で、現場で働く人の力を活かし、「いい相互関係」を生むための支援を目指しています。

私たちが支援するリスキリング。まずは、イベントで自治体や法人会員の皆様と試みていますので、よろしくお願いいたします。

「デジタルリスキリング」について

■リスキリング前は?

リスキリング前は?

リスキリング後の自分は?

■ 簡単になっていく「技術の習得」

昔なら……

今は?

■ 自治体だからこそ、把握したい「デジタルの知識」の種類の例

- DX推進の主管課:「丸投げのシステム化≠DXでない」という共通認識

- 財政課:システム予算の的確な査定

- 契約課:ベンダーロックインへの対応や仕様書の審査スキル

- 福祉部:福祉系の書類の業務の見直し

- 市民部、税務部など:標準化やβモデル等への理解

- 建設部、教育委員会:外回りの現地調査のリアルタイムでの報告

- 災害対策:リアルタイムでの情報共有を日ごろから慣れておく必要。

■ リスキリングでできるようになることの例

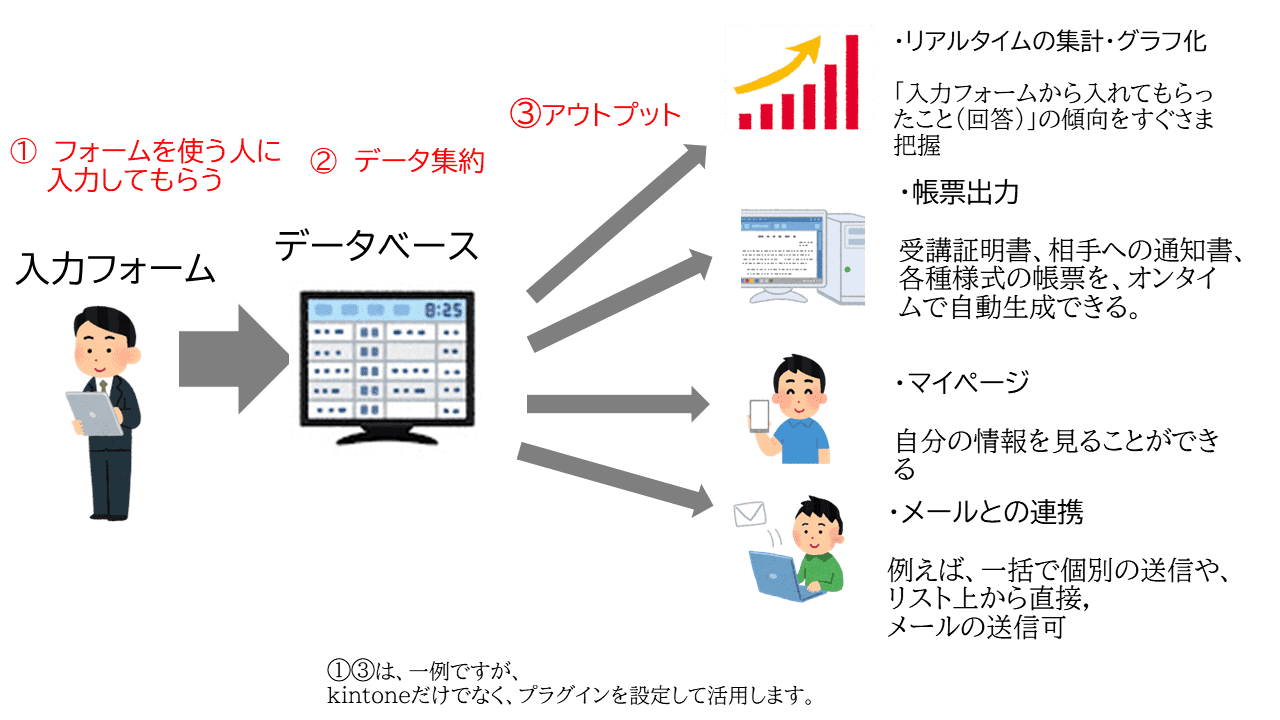

(1) ノーコードでの取り組み例

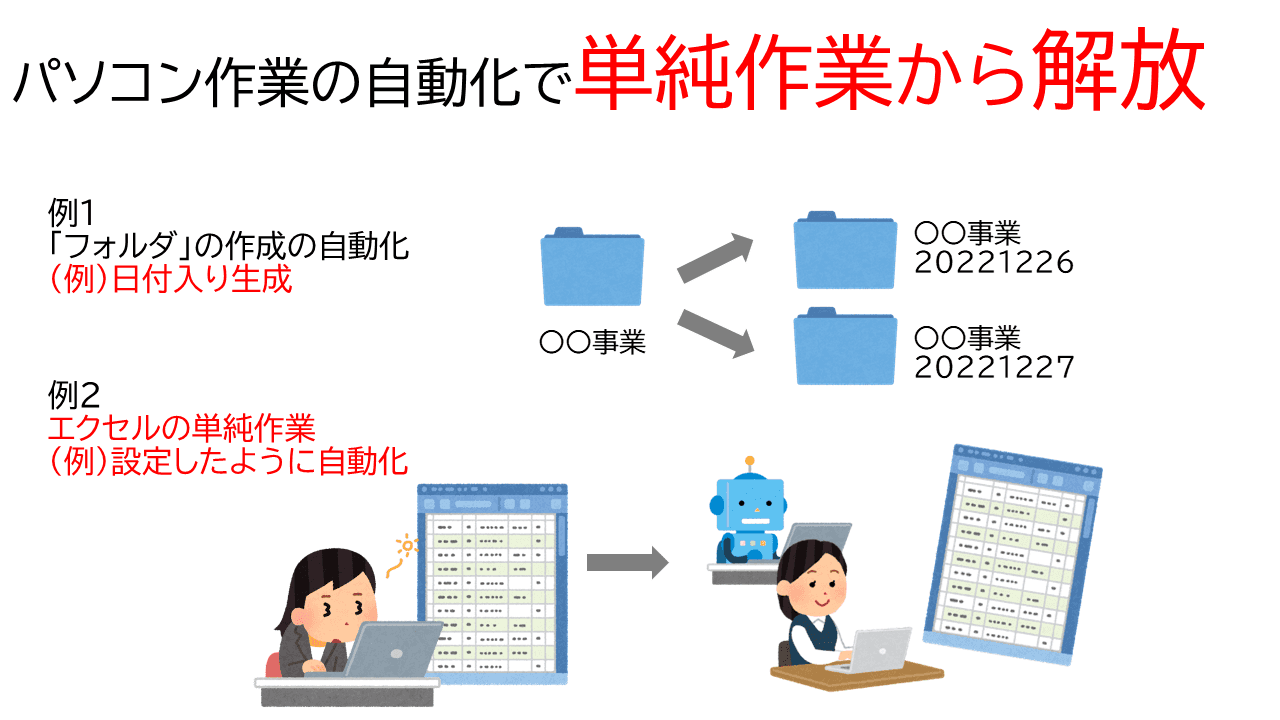

(2)自動化の取り組み例

(3)学びの先で、自治体のDXを取り巻く課題を理解し、対処法を庁内で共有することにもつながります。

(4)サービスやツールの商品を正確に理解して選定できる

製品やサービスは、一般の消費者にとって、多すぎてわかりにくい状況です。さらに、相互に連携することもできたり、プラグインなどの拡張機能もあり、ますます、ややこしくなっています。

また、既存のシステム同士の相互連携のツールなどもあります。

今は、それぞれの業界では、各製品のロゴをまとめた「カオスマップ」をつくって、紹介している状況のようです。しかし、それでは、消費者にとっては、機能で選択しやすい状況ではありません。「いい選択」は、「税金の使い道」の正確さにつながりますが、これらの選択には、一定の知識が必要です。

(5)ノーコード人材としての価値

世界的なIT人材不足、日本だけで45万人の不足のなか、ノーコードやローコード教育などデジタルリスキリングを取り入れる企業・自治体が増えています。どこにいても、IT社会で生きやすい自分をつくる方法にもなります。

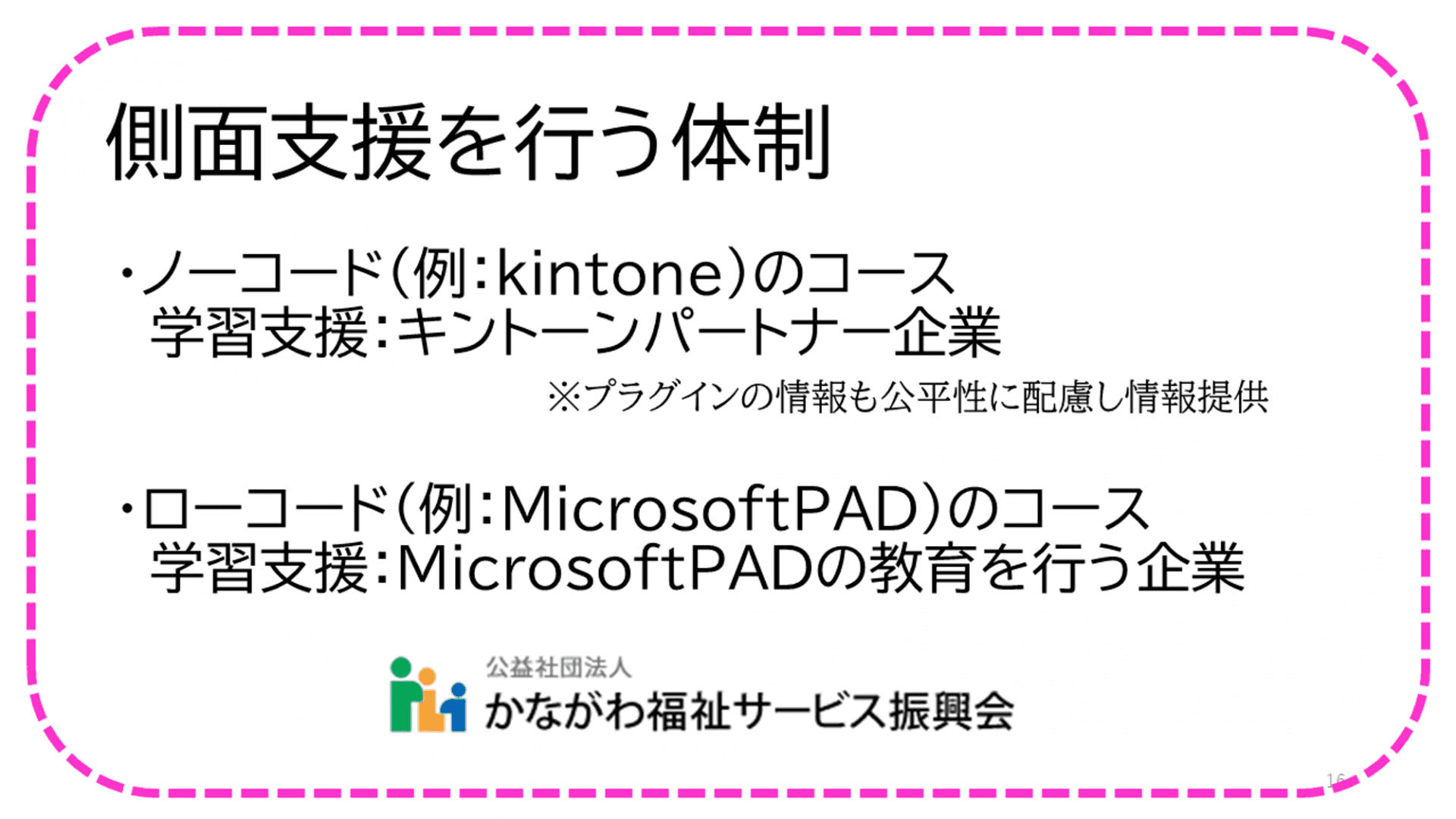

■ 支援の協力体制

複数の企業と連携し複数のサービスから的確に選択できる状況を意識しています。

■ 今年度のプログラム

(対象:神奈川県内自治体職員向けです。取材・見学をご希望の方はも受け付けています。)

いずれものセミナーも時間の都合上、細かい使用方法の学習までは行いませんので、ご了承ください。

※つぎの説明会・セミナーは、好評のうちに終了しました。

<リスキリング支援のオンライン説明会>

◇時期:令和4年12月19日(月) 午後2時~午後3時30分

当説明会は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長 瀬戸恒彦がファシリテーターとして進行をいたします。

①当事業について

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長 瀬戸恒彦

1979年神奈川県庁入庁。1993年から福祉部福祉政策課で高齢社会対策に関する各種調査、介護保険制度の立ち上げに従事。

2001年(公社)かながわ福祉サービス振興会事務局長に就任。2002年から専務理事を歴任し、2014年に理事長、現在にいたる。

「福祉の現場と行政」「企業の開発者とユーザー」など、異なる立場の人と人の「連携」による公益事業を展開している。 事業に協力いただいている法人会員は約200社、さらには県内では全市町村が会員として参加するなど、他県に類を見ない連携体制の機会づくりに尽力している。

② 話題の2大ツール⁉をインフルエンサーから聞いてみよう!

「Power Automate for desktop」

「できるPower Automate Desktop」著者 あーちゃん 氏

製造業の人事総務として手書き、転記作業に追われる日々に疑問を感じる中、RPAに出会い、書籍で独学し、勤務先の企業にてRPA導入を開始する。

RPA導入に孤軍奮闘する姿がTwitterで話題に。Power Automate Desktopとの出会いでTwitter転職も果たす。

現在はローコード支援会社にフルリモートで勤務している。

「kintone」

サイボウズ株式会社執行役員 林田 保 氏

サイボウズ社内での経歴は、営業→受注・コールセンター→マーケティングへ。

一人ひとりの社員を活かし寄り添いながらも、チームをつくる「情報共有の価値」を重要視したNOTEが人気。

<kintoneオンラインセミナー>

■ 時期:令和5年1月24日(火) 午後2時~3時30分

自分でシステムをつくれるkintoneを活用した「業務改善」

~東京都の取り組みや、福井県の全庁的な取り組みや釧路市DX事業を「伴走支援」した同社の事例をご紹介~

当セミナーは、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長 瀬戸恒彦がファシリテーターとして進行をいたします。

四宮琴絵 氏 株式会社ジョイゾー取締役COO

釧路市DXアドバイザー

北海道釧路市出身。

ノーコードでシステム開発を行うことができる「kintone」の対面開発のスペシャリスト。

年間200を超える企業のIT化やシステム開発を手がける。 常に顧客の視点に立った提案やアプリ開発を行 い、ユーザー満足度の高いシステムを提供することを心がけている。

出身地の釧路をこよなく愛する、日本で一番kintoneに詳しい主婦。 サイボウズが手がける地方創生事業「地域クラウド交流会 釧路オーガナイザー」として、釧路の起業家応援イベントを10回開催。そのほか、各地の地方創生の活動を行う。

2021年4月 サイボウズ株式会社「CYBOZU AWARD 2021」にて「セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー」を 受賞。

2021年より釧路市DXアドバイザーに就任。

<Power Automate for desktopオンラインセミナー>

時期:令和5年2月21日(火)14時~15時30分

このセミナーでは、その存在を「知らないと損」ともいえるPower Automate for desktopのポイントを確認できます。

また、ファシリテーターは、当会事務局長の梅澤厚也がつとめます。

参加加希望の方は、ページ下部のフォームからお申込みください申し込みは2月16日まで

講師:大井 信慶 氏 株式会社ビットゼミ インストラクター

広島県の職業訓練校である株式会社ビットゼミのインストラクターとして、プログラム未経験者の訓練生へのRPA教育や、RPA導入を模索する地域企業へのRPA開発実習に従事。

RPAに関わって約5年、前職企業の社内でRPA推進やロボット開発をはじめ、ロボット開発者の教育や開発サポートなどを幅広く従事するなど、RPAの第一線で活躍した実績を持つ。

最近では、本校でRPAやアプリケーション開発を学んだ訓練生による各々の活動成果をオンラインで配信されており、Power Automate fordesktopのコミュニティやSNSで同校の取り組みが注目を集めている。

2022年10月には、申込者が約1,400人集まったMicrosoft社イベント ”Japan PowerPlatform Conference 2022”(日本のPower Platformに関する会議)の冒頭の基調講演で、Microsoft PowerPlatformのコーポレートバイスプレジデントから、日本のPADコミュニティを盛り上げる事例として同校が紹介されました。

<「自治体職員からの参加・内容への希望」「県内自治体以外の方の見学のご希望や問い合わせ」はこちらからお願いします!>

参加フォーム

お問い合わせ 管理部 情報システム課 (小池 070-4452-8159)

いずれものセミナーも時間の都合上、細かい使用方法の学習までは行いませんので、ご了承ください。